차이야기

한국전통차의 역사

한국 차 문화의 역사

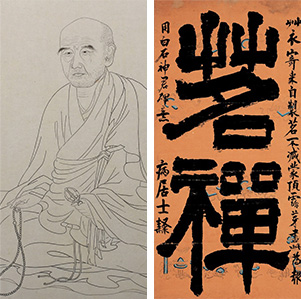

[좌] 김호석, 〈초의선사 초상화〉 / [우] 김정희, 〈명선(茗禪)〉, 19세기, 지본수묵담채, 115.2x57.8cm,

[좌] 김호석, 〈초의선사 초상화〉 / [우] 김정희, 〈명선(茗禪)〉, 19세기, 지본수묵담채, 115.2x57.8cm,간송미술관

우리나라에 차가 소개된 것은 대략 7세기 이후 도당구법승渡唐求法僧들에 의해서이다. 이들이 유입한 차는 9세기 이후에 왕실과 관료문인에게 확산되면서 점차 한국인의 기호와 풍토성이 함의된 차 문화를 형성하였다.

고려 시대는 불교의 탄탄한 경제적 기반과 사회적 영향력, 그리고 왕실의 적극적인 차의 애호에 힘입어 가장 발전된 차 문화를 이룩하였다. 그러나 조선이 건국된 후, 조선의 차 문화는 고려에 비해 상대적으로 쇠퇴할 수밖에 없었던 시대 상황을 맞는다. 왕실에서 차를 멀리하고 불교의 쇠락은 차의 애호층이 약화된 요인으로 작용하였다. 그 당시에는 수신이나 수행에 요긴한 정신음료로 차를 즐기는 사람이 줄어들었고, 약재로 인식하여 감기나 이질을 치료하는 데 이용되었다.

19세기로 접어들면서 다산 정약용, 추사 김정희를 비롯한 당대 최고의 지성인들이 차의 가치를 재인식하기 시작했다. 이들의 차에 대한 관심을 촉발시킨 인물은 초의선사草衣禪師, 1786~1866이다. 그가 쇠락한 사원의 제다법을 복원하여 완성한 ‘초의차草衣茶’는 우리 차의 우수성과 가치를 인식시켜주어 차 문화 중흥의 결정적 요소가 되었다.

초의선사가 구현한 제다법과 탕법은 범해각안梵海覺岸, 1820~1896→ 원응계정圓應戒定, 1856~1927→ 응송스님應訟, 1893~1990→ 박동춘朴東春, 1953~ 으로 이어졌다.

한국 차의 특성

차 문화는 사람들의 차에 대한 생생한 경험들이 축적된 흔적으로, 오랜 역사 속에서 생성된 문화유산이다. 차는 외래문화이지만 사계절이 뚜렷한 자연환경과 담박소쇄淡泊瀟灑한 선조들의 미감이 침잠된 “맑고 시원하며 소박하고 온화한” 한국 차의 원형적 특성을 지닌 문화를 구축해왔다. 이는 중국, 일본과는 다른 특성이며, 한국 차 문화가 자랑할 만한 특수성이다.

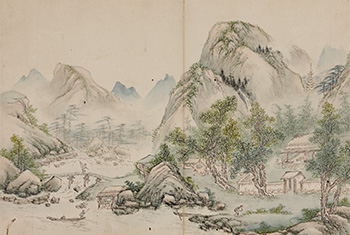

이인문, 〈우후산장〉 제12폭 《고송유수첩》, 18세기, 지본채색, 38.1×59.1cm,국립중앙박물관

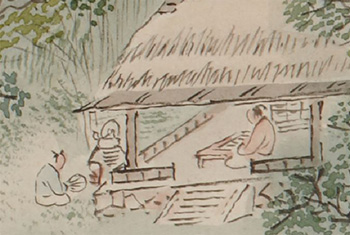

이인문, 〈우후산장〉 제12폭 《고송유수첩》, 18세기, 지본채색, 38.1×59.1cm,국립중앙박물관 이인문, 〈우후산장〉 제12폭 《고송유수첩》 부분 확대

이인문, 〈우후산장〉 제12폭 《고송유수첩》 부분 확대