- 박동춘 동아시아차문화연구소

- 승인 2025.09.26 09:00

커뮤니티

공지사항

[불교신문] 한국 다도의 원류를 찾아 <3> 명맥만 유지한 조선시대

- 관리자

- 2025-09-27 조회수 : 84

한국 다도의 원류를 찾아 <3> 명맥만 유지한 조선시대

차 문화 사라진 요인은 지배층의 부정적 인식 때문

여말 사치스런 차 문화

과도하게 부가된 ‘차세’

백성의 삶에 고통 원인

조선 초기 성리학의 질서에 기초한 통치 체계를 구체화한 법전은 성종 때 완성된 <경국대전>이다. 이는 조선 시대 전반에 걸쳐 성리학의 대두를 천명한 것이니 상대적으로 불교의 영향력이 전방위로 위축될 수밖에 없었던 셈이다. 원래 사원의 차 문화는 승가의 풍류로, 수행과 융합되어 독특한 사원문화를 형성했던 고려와 비하면, 조선 시대 사찰에서는 시대적인 특징을 드러낸 문화의 유형을 만들어내지 못한 채 겨우 명맥을 유지하는데 그쳤을 뿐이다.

결과적으로 조선 시대 차 문화의 민멸(泯滅) 요인은 지배층의 차에 대한 부정적인 인식에서 비롯되었다. 바로 고려 말 사치스럽고 화려한 차 문화로 인해 과도하게 부가된 차세 때문에 백성의 삶에 고통을 주었고, 차는 불교를 상징한다는 인식도 왕실에서 차를 멀리하게 된 요인이라 할 수 있다. 이런 상황에서도 문인들은 차를 즐기는 풍습이 여전히 남아 있었다. 그러나 왕실에서 차를 금지하는 조칙이 내려지면서 차 문화는 더 이상 발전할 수 있는 토양 자체를 상실하게 된 것이다.

<조선왕조실록>에 태종 16(1416) 년 예조의 건의로 받아들려 선왕과 선후의 기신재 제사에서 차를 술이나 감주로 바꾼 것이나 세종 12년(1430) 왕이 시강관 김빈에게 중국의 각다법에 관해 문답하는 과정에서 세종은 우리나라에서는 궁중에서도 차를 쓰지 않는다고 한 것은 조선 시대 차 문화의 방향을 간파할 수 있는 대목이다. 하지만 선비들이 차를 즐기며 선비의 이상적인 삶을 노래한 시가 다수 전해진다. 그러나 왕실에서 차를 멀리한 상징성은 조선의 특성을 드러낸 차 문화를 형성하기에는 역부족이었다는 점이다. 특히 왕실은 불교계와 함께 차 문화를 이끈 주체 세력으로 차 문화에 미친 영향력이 절대적이었다는 점에서 그렇다. 그러므로 이런 시대 환경은 이목(1471~1498)의 <다부>에서 차의 공이 높지만, 칭송하는 사람이 없으니 마치 어진 이를 저버린 것과 같다. 이는 잘못이라 지적하며 차의 오공(六功)과 육덕(五德)을 칭송했는데, 이는 당시 차를 어떻게 인식했는지를 드러낸다.

한편 불교계는 왕실과 함께 고려 시대 차 문화를 주도했던 한 축이었다. 그러나 조선이 건국된 후 그 영향력이 전반적으로 위축되면서 사원차 문화를 새롭고도 독창적인 문화유형을 구축할 수 없었을 뿐 아니라 사원의 차를 마시며 수행 전통마저 점차 쇠락하는 위기를 맞는다. 겨우 차가 나는 산지의 사찰에서 차를 만들어 그 명맥을 이어 나갔다. 조선 후기 쌍계사의 만허와 대흥사의 아암과 그 제자들, 초의선사와 그의 제자들이 차와 수행이 융합된 사원차를 회복하고자 했다. 하지만 이들의 노력은 사원 차의 문화적인 토양을 단단히 구축하기에는 한계가 있었다.

불교 상징한다는 인식

왕실에서 멀리한 ‘까닭’

차 금지 조치 토양 상실

다시 양난(임진왜란과 병자호란) 이후 차 문화를 살펴보면, 더욱더 민멸 위기를 겪는다. 이런 상황은 선조3년(1593) 명나라 장수 양호와 선조의 문답을 통해 확인된다.

“(양호는) 귀국에서는 왜 차를 채취하지 않는가라고 하고는 좌우를 시켜 차를 가져 오라고 하여 보여주며, 이것은 남원에서 생산된 차인데 차의 품질이 매우 좋다. 그런데 귀국에서는 무엇 때문에 차를 마시지 않는가라고 하기에 (선조)내가 우리나라 풍습이 차를 마시지 않는다고 하였다...(중략) (선조) 내가 이것은 육안차의 종류가 아니고 작설차라고 하니 (양호가) 답하기를 이것은 마찬가지이다.”

이 인용문은 선조 때 <조선왕조실록>의 기사로, 양호는 임진왜란을 평정하기 위해 파견된 명나라 장수이다. 그가 남원에서 생산되는 차를 얻었다. 남원은 차를 토공품(土貢品: 차세)으로 진상하던 지역이다. 당시 전라도에서는 차를 만들어 파는 이도 있었는데, 심수경(1516~1599)의 <바둑 친구가 찾아와서 기쁜 마음에 회포를 읊다朞朋見訪喜而吟懷>에 “쌀을 탁발하러 오는 스님은 없고(僧無乞米送) 차를 팔러 오는 상인이 있네(商有賣茶來)”라고 한 것이 그것이다.

한편 양호는 선조에게 차를 만들어 요동에 팔면 경제적인 이익을 얻을 수 있다고 조언했다. 그러나 차를 마시지 않았던 선조로서는 차의 경제적 가치를 이해하기 어려웠을 것이다. 그런 상황에도 불구하고 당시 문인들은 수행승이 차에 밝다는 인식이 있었던 듯하다. 이는 이수광(1563~1626)의 <즉사(卽事)>에 “약초를 캘 때는 산에 사는 늙은이에게 의지하고(採藥憑山) 차를 다리는 일, 들의 스님에게 청하리(煎茶野僧)라고 한 것에서 알 수 있다. 임난 시기에도 문인 중에는 차를 즐긴 인물들이 있었지만, 고려 시대보다 차의 애호층이 현저하게 줄어든 경향을 보인다.

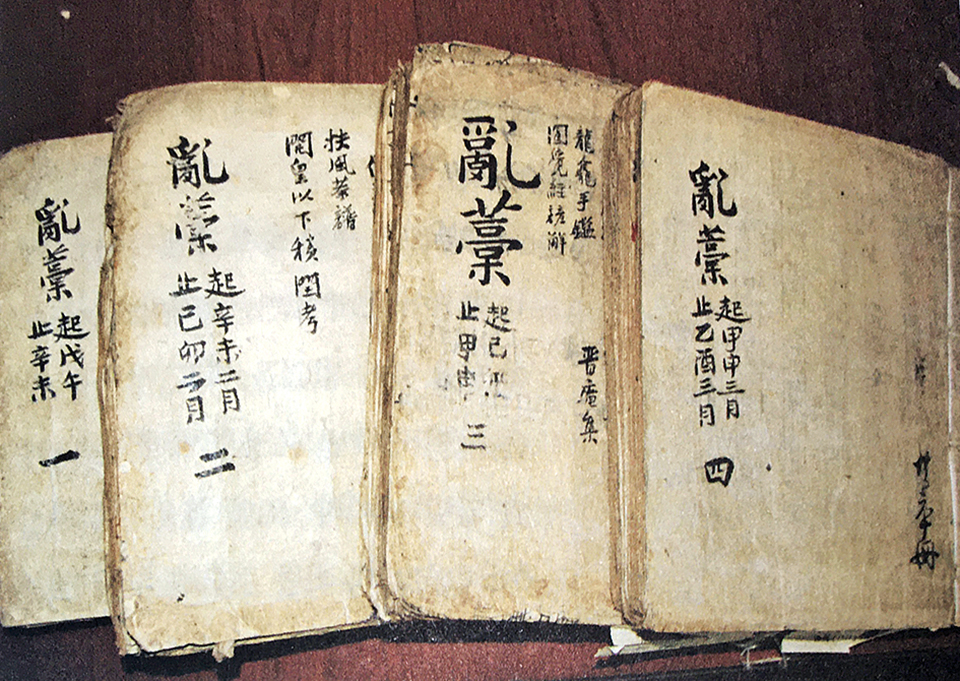

조선 후기의 차 문화는 조금 다른 양상을 보인다. 중국의 다서 중에 유익한 차의 정보를 편집한 백과사전류인 홍만선(1643~1715)의 <산림경제>, 서유구(1764~1845)의 <임원경제지>, 이규경(1788~1863)의 <오주연문장전산고>, 이유원(1814~1888)의 <임하필기>, 등이 등장한다. 이운해(1710~?)도 <부풍향다보>를 저술, 차와 다른 약재를 혼용하여 7종류의 병을 치료하는 단방약을 만들어 민생에 도움을 주고자 했다.

이 무렵 차에 대한 관심을 보였던 왕은 영조이다. 이는 영조 28년 4월 왕께서 작설차의 효험에 대해 묻는 내용이 <승정원일기>에 보인다. 중국 사신을 영접하는 의례에서 차를 내거나 차를 선물한 경우도 있었다. 그런데 왕실의 의례에서 인삼차를 낸 사례는 정조 23년(1799) 기사에 “칙사를 맞아들이고 보내면서 다례를 행할 때 매번 인삼차를 쓰고 있는데”라고 하였다. 왕실 사신의례에서 차를 낸다는 것은 실제로 작설차를 낸 것이 아니라 대용차를 내면서도 차라고 표현하였다. 그러므로 조선 시대 의례에서 사용했던 차는 인삼차를 광범위하게 사용했다.

차가 민멸되어 가던 시기에도 차를 이용한 부국론은 제안한 인물도 있었으니 그가 바로 이덕리(1725~1797)이다. 정약용(1762~1836)도 중국에 차를 팔아 국익을 도모하고자 했지만 이들의 제안은 실현되지 못하는 아쉬움을 남겼다. 지배층의 안목은 한 나라의 흥망성쇠를 결정한다는 것은 고금이 동일하다.

출처: 불교신문(https://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=431107)