- 박동춘 박동춘 동아시아차문화연구소장

- 승인 2025.10.17 06:02

커뮤니티

공지사항

[불교신문] 한국 다도의 원류를 찾아 <4>초의선사와 경화사족들

- 관리자

- 2025-10-17 조회수 : 50

한국 다도의 원류를 찾아 <4>초의선사와 경화사족들

조선 후기 경화사족(京華士族) 중심 ‘차(茶)’ 애호층 확산

대흥사 스님들 ‘좋은 차’ 제조

초의선사 교유한 북학파 물론

중인까지 차 향유한 계층 확장

조선 후기 차 문화는 경화사족을 중심으로 애호층이 확산되는 경향을 보인다. 아울러 좋은 차를 만들 수 있는 안목과 기술을 갖춘 대흥사 스님들은 차 문화를 재도약할 수 있었던 토대였다고 할 수 있다. 그런데 이 무렵 차에 관심을 갖췄던 계층으로는 청나라 수도 연경을 내왕하면서 청나라의 대표적인 지식인과 교유했던 경화사족이나 사신을 수행한 역관, 의원(醫員)들이 주축이 되었다.

한편 조선이 건국된 후 왕실의 의례에서 차를 술로 교체하는 조칙이 내려진 것은 대외적으로 차 문화가 더 이상 발전할 여력이 상실된 시기라는 점은 세상에 천명한 것이라 하겠다. 하지만 차의 가치를 다시 인식한 것은 조선 후기이다. 당시 실학의 대두와 함께 북학파 경화사족을 중심으로 차를 즐기려는 인사들이 늘어났는데, 특히 추사 김정희(1786~1856)는 물론 그에게 영향을 받은 중인(中人)들의 시사회(詩社會)에서도 무제한으로 차를 즐기는 정황이 형성되었다.

하지만 이런 음다의 흐름은 경화사족에게 국한되는 경향을 보이는 한계를 드러내 전반으로 많은 사대부들로 음다층이 확대된 것은 아니었다. 조선 후기 일시적으로 일어난 차의 관심도 개항 시기에 이르면, 다시 위축되어 겨우 그 명맥을 유지하는데 급급했을 뿐이다.

이어 조선 후기 차 문화의 흐름을 자세히 살펴보면, 당시 차 문화를 주도한 대흥사의 스님 아암 혜장(1772~1811)과 초의 의순(1786~1866), 이들의 제자들은 경화사족과 교유하며 차를 공유해 주었고, 쌍계사의 만허스님이 만든 차도 추사가 주목한 바가 있다. 그러므로 대흥사의 승려들은 북학파 경화사족들의 차 애호에 영향을 미쳤다는 점이다.

그런데 초의선사와 교유했던 북학파 인사들은 초의차의 맑고 경쾌하고 활활한 기세와 달고 수수한 향과 맛은 수신(修身)에 요긴한 격조를 갖춘 물품으로, 자신의 문예적인 이상을 구현하는데, 영향을 준 정신 음료라 여겼다.

물론 이들은 박학(博學)을 전재했기에 당, 송, 명, 청 시기 대 문장가들이 지은 다서(茶書), 즉 육우(陸羽, 733~804)의 <다경>, 노동(盧仝, 795~835)의 <칠완다가>, 송 휘종의 <다론>, 이규보의 <동국이상국집> 등을 읽었다. 아울러 명대의 <만보전서>, <군방보>를 읽어 각 시대마다 차의 격조와 대체(大體)를 칭송한 다시(茶詩)를 섭렵했던 것이다. 따라서 이들은 차의 진수를 무리 없이 습윤할 수 있었던 것이다.

한편 초의선사와 교유했던 경화사족은 대개 조선 후기 대표적인 지식인들로 추사와 그 형제들, 신위, 홍현주와 그 동생들 권돈인, 김조순과 그의 아들 김유근, 박영보, 신헌 등이 있다. 그들은 초의가 선물한 초의차를 통해 우리 차의 우수성을 인식했고 차의 이로움을 깊이 공감했다.

그러니 19세기 초~말까지 한시적으로 일어난 차 문화의 중흥은 다산과 추사, 신위 등 경화사족들과 대흥사 아암스님과 초의, 쌍계사의 만허스님 등의 역량으로 구현된 것이라 할 수 있다. 이들은 차와 수행이 융합된 승가의 전통을 미약하나마 이었고 제다의 기술력과 안목을 갖춘 수행자이기에 차 문화 중흥의 기폭제인 좋은 차를 만들어냈던 것이다.

초의는 자신과 교유했던 경화사족들에게 초의차를 공여함으로써 이들의 차에 대한 관심을 유도하여 음다층을 넓혔다. 그러므로 대흥사 아암과 다산의 교유 및 초의의 다산과 정학연, 추사로 교유가 확대되어 조선 후기 차 문화가 재도약되었다는 점에서 이들의 유불(儒佛)교유를 살펴보는 것은 조선 시대 차 문화의 흐름의 전반을 이해함에 있어 도움이 될 것이다.

다산은 조선 후기 차 문화 중흥에 영향을 미친 인물로, 그가 강진에 유배된 것은 1801년이며, 1805년경 백련사 아암을 만났다. 이후 대흥사 승려 중에는 초의처럼 다산의 문하에 나아가 학문과 역사관, 시학에 대해 공부했으니 이것이 다산의 전등계 제자의 형성 배경이다.

초의차로 우리 차 우수성 인식

아암스님과 만허스님도 기여해

개항시기 위축 명맥유지 급급

다산은 강진으로 유배되기 전부터 차를 마신 흔적이 보이지만, 차에 깊이 심취한 것은 1805년 아암을 만난 이후이다. 이러한 사실은 1805년 겨울, 그가 아암에게 보낸 <걸명소>에 ‘저는 요즘 차를 탐내기도 하고 약이 되는 음식으로도 씁니다.(旅人 近作茶 兼充藥餌)’라고 하였다. 결국 그가 다벽(茶癖, 차를 너무 좋아하게 된 상태)이 생겼고, 차로 “막힌 것을 풀어내고 오랜 체증으로 생긴 덩어리를 없애려고(消壅破)”라고 하였다.

더구나 그는 육우의 <다경>, 노동의 <칠완다가>를 읽어 차의 대체(大體)를 알며, 기무경의 해다론(害茶論, 차를 마시면 기운이 쇠해지는 해악)을 읽었던 것이다. 강진 유배시절 다산의 차 애호는 강진, 해남지역의 유학자에게 영향을 주었다. 하지만 당시 좋은 차의 생산은 스님들이 주도했고, 다산은 차의 애호가로, 차의 이론에도 박학했던 선비였다는 점이다.

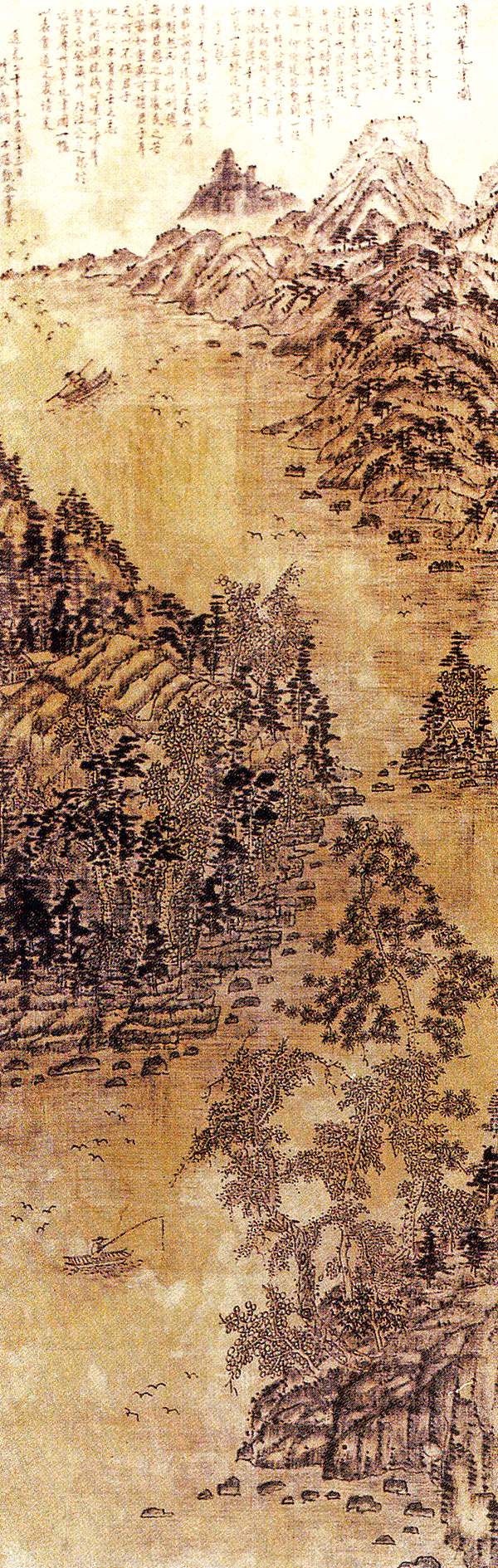

추사와 초의의 유불 교유는 음다층의 확산에 기여하였는데, 이들은 1815년 겨울 학림암에서 만난 후 신분을 초월한 우정을 나누고 의지했다. 1840년 제주로 유배 갈 때 추사는 하룻밤 일지암에 머물다 떠날 때 초의는 이포까지 따라가 전송하며 <제주화북진도>를 그렸으니 이는 추사의 무사안녕을 발원한 것이다.

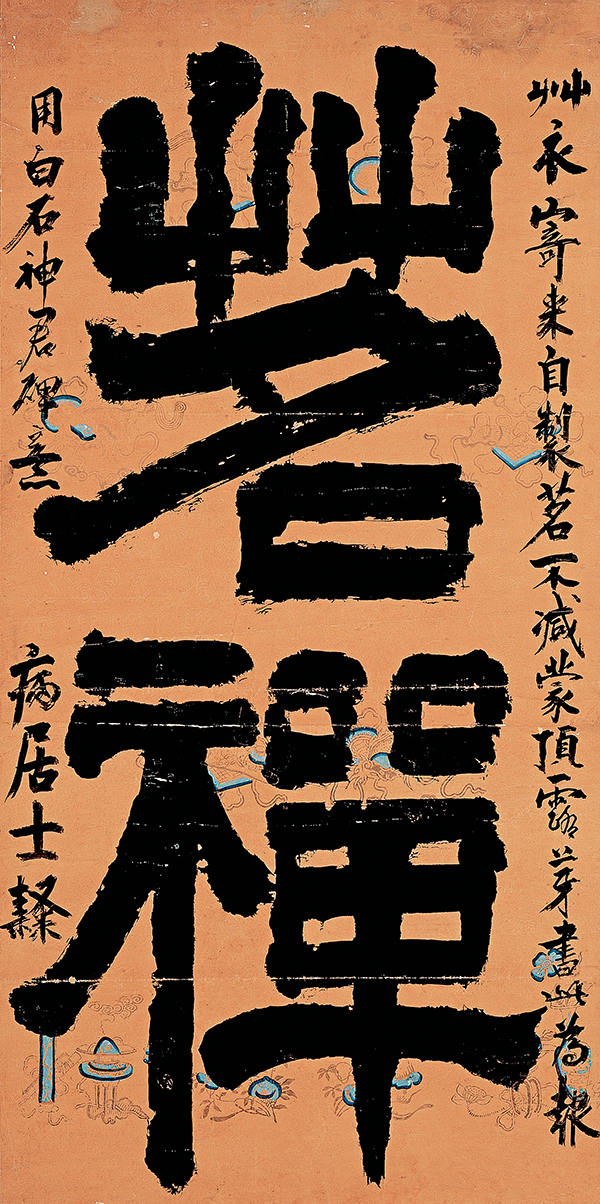

이 그림의 화제(畵題)에서 이들의 관계를 “평시 추사공과 나는 함께 신의가 중후하여 서로 사모하고 아끼는 도리를 잊지 않는(不忘相思相愛之道)”사이로 정의했다. 특히 제주 시절 추사에게 있어서 초의차는 추사를 상락(常樂)하게 만든 마음의 선물이었다. 추사가 초의에게 명선(茗禪)이란 호를 써 준 것은 차로 맺어진 지기(知己)에게 보내는 마음의 증표가 아니었을까.

아무튼 좋은 시절 물심양면으로 초의를 도왔던 추사는 초의스님 인맥 형성에 영향을 미쳤다. 하지만 사람의 앞날은 예측할 수 없는 법, 그가 죄인의 신분으로 제주로 유배될 줄을 누군들 짐작했을까. 초의스님은 제주로 차와 음식, 약재와 종이 등을 보내 척박한 시절 환경에 놓인 추사를 위로했다.

그러므로 초의차를 가장 애호했던 이는 추사요, 초의차의 미흡함을 정직하게 지적하여 명차로 거듭나게 한 것은 추사였다. 당대 최고의 감식안을 가진 추사는 초의차의 진면목을 알아보았기에 차를 구하는 글을 남겼던 연유이다.

박동춘 동아시아차문화연구소장

출처: 불교신문 (https://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=431705)